Responsables Data : pourquoi vos reportings ne s’alignent jamais — et comment instaurer une source unique de vérité.

Plus l’entreprise mesure, moins elle s’accorde. Ce paradoxe n’a rien à voir avec la compétence des équipes ; il tient au fait que la donnée n’est pas la même chose pour tout le monde au même moment. Un indicateur change de sens selon la définition retenue, la fenêtre temporelle observée et le périmètre comptabilisé — trois variables qui, combinées, produisent des écarts parfaitement “logiques”… mais incompatibles entre elles.

Première force de dispersion : les définitions. “Client actif”, “commande”, “chiffre d’affaires” n’ont pas le même contenu selon qu’on parle d’activité, de facturation ou d’encaissement. Deuxième force : le temps. Certains chiffres s’appuient sur des données J-1, d’autres sur des consolidations hebdo, mensuelles ou à la clôture. Troisième force : le périmètre et la granularité. On additionne des entités différentes, on mélange brut et net, on compare des comptes non homogènes. Résultat : chacun a raison dans son propre cadre, et tout le monde a tort dès qu’on compare. D’après l’Observatoire de la maturité Data & IA des Entreprises, 44% des répondants déclarent rencontrer des difficultés dans l’adoption de leurs projets data.

Instaurer une source unique de vérité consiste précisément à verrouiller ces trois dimensions : un vocabulaire commun, une horloge partagée, un périmètre explicite. Ce n’est pas un projet “outil” supplémentaire ; c’est un contrat de vérité qui aligne définitions, traitements et diffusion. L’objectif de cet article : montrer comment établir ce contrat, pour que le débat porte à nouveau sur les décisions — pas sur les chiffres.

Les écarts de reporting proviennent surtout de définitions différentes, de temporalités décalées et de retraitements manuels. Les responsables data passent alors une part importante de leur temps à réconcilier des chiffres qui ne devraient pas diverger. Une source unique de vérité — définitions communes, flux automatisés, base centralisée — permet de fiabiliser les données, d’accélérer les décisions et de restaurer la confiance. Avec MyReport, les équipes disposent d’un référentiel partagé, de connecteurs multi-sources et d’une diffusion automatisée, ce qui replace la data au service de la performance et non de la correction d’erreurs.

1. Le quotidien des responsables data face aux chiffres contradictoires

Des écarts qui surgissent à chaque réunion

Dans la plupart des entreprises, la scène est récurrente : dès qu’un comité de pilotage s’ouvre, les écarts de reporting apparaissent. Le marketing met en avant un certain volume de leads, calculé via sa plateforme d’automation. Le commercial brandit les données de son CRM, avec des indicateurs qui ne coïncident pas. De son côté, la finance présente encore un autre chiffre, consolidé dans l’ERP ou dans des tableaux Excel. Résultat : trois services, trois chiffres, trois vérités.

Ces divergences ne tiennent pas à une erreur humaine isolée, mais à une mécanique bien plus profonde : des systèmes cloisonnés, des définitions variables, des temporalités différentes. Pourtant, pour les dirigeants et les équipes, le constat est simple et frustrant : les données ne s’alignent pas.

Le responsable data placé au centre du jeu

Lorsque les chiffres divergent, c’est presque toujours le responsable data qui est sollicité. Les métiers attendent de lui qu’il explique pourquoi les courbes ne correspondent pas, qu’il “raccorde” les indicateurs, voire qu’il désigne qui a raison. Il devient l’arbitre d’un match qui oppose les services entre eux, alors que son rôle premier devrait être de mettre tout le monde d’accord avant même que la réunion ne commence.

Cette position crée un paradoxe : au lieu d’être le garant de la stratégie data, il est ramené au rôle de médiateur technique. Sa légitimité peut même être mise à l’épreuve : si la donnée ne fait pas foi, c’est sa responsabilité qui semble engagée, alors qu’il n’a pas la main sur la manière dont chaque service produit ses propres chiffres.

Un temps absorbé par la réconciliation

Chaque écart déclenche une chaîne d’actions chronophages : extractions supplémentaires, vérifications croisées, retraitements manuels, macros bricolées dans Excel. Les responsables data consacrent ainsi une partie considérable de leur semaine à corriger, justifier, et réconcilier des données qui ne devraient pas diverger en premier lieu.

Ce temps, qui pourrait être investi dans la valorisation de la donnée — identification de nouveaux indicateurs, mise en place d’outils prédictifs, amélioration de la gouvernance — est en réalité dilapidé dans la gestion du court terme. On éteint les incendies au lieu de construire une architecture durable.

Un rôle stratégique relégué au second plan

À force de consacrer son énergie à résoudre des écarts, le responsable data voit son rôle se réduire. Plutôt que de piloter la transformation digitale et d’accompagner les métiers vers plus d’autonomie, il est enfermé dans des tâches opérationnelles. Cela crée une frustration double : pour lui, qui n’exerce pas son cœur de métier, et pour les métiers, qui attendent des réponses rapides mais finissent par douter de la fiabilité des systèmes.

Cette situation illustre le vrai paradoxe des organisations data-driven : elles réclament de la donnée fiable et exploitable, mais laissent leurs responsables data consacrer l’essentiel de leur temps à gérer les symptômes d’un problème structurel.

2. Les causes profondes du désalignement

Si les reportings ne s’alignent jamais, ce n’est pas parce que les équipes manquent de rigueur. C’est parce que l’organisation des données repose sur des bases fragiles.

Première cause : la fragmentation des sources.

Chaque service a son outil de référence. Le marketing pilote ses campagnes dans un outil de marketing automation, le commercial dans un CRM, la finance dans l’ERP. Chacun travaille de bonne foi, mais chacun manipule une vision partielle. Sans intégration solide, ces données restent cloisonnées et ne peuvent converger naturellement.

Deuxième cause : l’absence de définitions communes.

Derrière un même mot se cachent souvent plusieurs réalités. Un “lead qualifié” pour le marketing n’a rien à voir avec un “lead qualifié” pour le commercial. La finance, elle, raisonne en commandes facturées. Au final, le même indicateur porte trois définitions différentes, et c’est toute l’entreprise qui parle trois langues à la fois.

Troisième cause : les retraitements manuels.

Faute de gouvernance claire et d’outils adaptés, les équipes bricolent. Elles exportent, retraitent, corrigent pour “faire coller” les chiffres. Chaque manipulation introduit un risque d’erreur, chaque version du fichier Excel devient une vérité parallèle. La donnée n’est plus un socle, mais un matériau mouvant.

Enfin, les décalages de temporalité.

Le marketing travaille en temps quasi réel, le commercial actualise ses opportunités en continu, tandis que la finance clôture ses comptes mensuellement. Ces horizons temporels ne coïncident pas. Quand les chiffres sortent sur la table, ils ne sont pas faux : ils sont simplement décalés.

Pris séparément, ces facteurs semblent anecdotiques. Mais combinés, ils créent une mécanique implacable : chaque service produit son reporting, chaque reporting raconte une histoire différente, et l’organisation se retrouve avec plusieurs versions de la vérité. Pour le responsable data, c’est une équation impossible à résoudre sans une refonte en profondeur de la gouvernance et des outils.

3. Le coût caché de la réconciliation des données

Lorsqu’on parle d’écarts de reporting, beaucoup d’organisations les considèrent comme un irritant mineur. Pourtant, ces divergences ont un coût bien réel, qui dépasse largement la simple gêne lors des comités de pilotage.

- Du temps perdu au quotidien. Chaque extraction supplémentaire, chaque fichier Excel corrigé à la main, chaque réunion consacrée à comparer des versions différentes de la réalité s’additionne. Pour un responsable data, cela peut représenter plusieurs heures chaque semaine passées à éteindre des incendies au lieu de construire une architecture pérenne. Pour les métiers, c’est du temps en moins pour analyser la performance et agir.

- Des décisions retardées. Quand les chiffres divergent, les arbitrages sont reportés. On demande à “vérifier les données”, à “creuser les écarts”. Résultat : les décisions stratégiques prennent du retard, parfois au détriment de la réactivité face aux concurrents.

- Une confiance érodée. À force de constater que les données ne coïncident jamais, les équipes finissent par douter. Elles remettent en cause la fiabilité des chiffres, mais aussi la légitimité des projets data. Le risque est alors que la donnée ne soit plus perçue comme un actif stratégique, mais comme un objet de friction.

- Un impact financier tangible. Le cumul de ces pertes de temps et de productivité se traduit mécaniquement par un coût. Entre les journées de travail absorbées par la réconciliation manuelle et les opportunités commerciales manquées, c’est parfois l’équivalent d’un salaire annuel qui disparaît en pure perte.

Calculez l’impact dans votre organisation

Pour donner corps à ce constat, rien de tel qu’un calcul concret. À travers le calculateur ci-dessous, estimez en quelques clics le temps et le coût que représentent, chaque année, les écarts de reporting dans votre entreprise.

L’objectif n’est pas de donner un chiffre absolu, mais de matérialiser une réalité souvent sous-estimée : les écarts de reporting ne sont pas seulement une question de gouvernance, ils constituent un centre de coûts cachés qui mine la performance globale.

4. Comment la Business Intelligence rétablit une source unique de vérité

La dispersion des données n’est pas une fatalité. Lorsqu’elle est bien pensée, la Business Intelligence (BI) apporte une réponse structurelle au problème du désalignement. Elle ne se contente pas de produire des graphiques plus élégants : elle redéfinit la manière dont l’entreprise collecte, traite et partage l’information.

Centraliser les flux dispersés.

La BI connecte directement les principales sources — CRM, ERP, bases SQL, fichiers Excel, applications SaaS — pour les consolider dans un socle commun. Fini les extractions multiples et les fichiers en circulation, chacun se branche sur la même base.

Harmoniser les définitions.

Avec un outil de BI, les indicateurs sont définis une fois pour toutes. Un “lead qualifié” n’a plus trois définitions selon le service qui le manipule : les règles de gestion sont appliquées automatiquement à l’ensemble des reportings.

Automatiser les traitements.

Les mises à jour et les consolidations sont gérées automatiquement. Plus besoin de retraitements manuels : les données s’actualisent selon des règles prédéfinies, réduisant drastiquement les risques d’erreur.

Diffuser une donnée fiable et partagée.

Les tableaux de bord sont accessibles à toutes les parties prenantes, en ligne ou via Excel, toujours alimentés par la même source. Le responsable data ne passe plus son temps à réconcilier, mais à garantir que chacun consulte la même version des chiffres, au même moment.

Ce changement est fondamental : il fait passer la donnée du statut d’élément contesté à celui de socle partagé. Au lieu de perdre du temps à comparer des chiffres divergents, les métiers peuvent se concentrer sur l’essentiel : analyser, décider et agir.

5. L’apport concret de MyReport

Avec MyReport, les responsables data disposent d’une solution conçue pour simplifier la gouvernance et fiabiliser la diffusion de l’information.

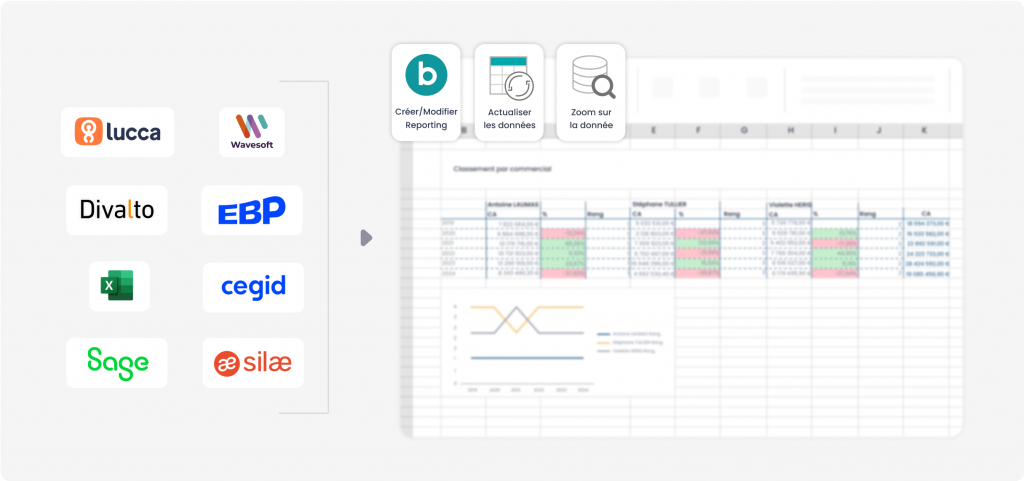

Connexion multi-sources.

MyReport se connecte simplement à vos outils métiers — ERP, CRM, bases SQL, fichiers plats, Excel ou applications SaaS — pour rassembler toutes vos données en un seul endroit. Plus besoin de développements complexes ou d’exports manuels répétitifs : la collecte et la mise à jour des informations sont automatisées, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’analyse et la prise de décision.

👉 voir la liste complète des connecteurs.

Simplicité d’usage et personnalisation.

Contrairement à des plateformes BI lourdes à administrer, MyReport est pensé pour être pris en main directement par les équipes. Les utilisateurs métiers peuvent créer et personnaliser leurs reportings sans dépendre du service data, ce qui réduit la charge opérationnelle des responsables data.

Autonomie et gain de temps.

Cette autonomie n’est pas synonyme de perte de contrôle : le responsable data garde la maîtrise de la gouvernance et des règles de gestion, mais il libère du temps précieux en évitant d’être sollicité pour chaque reporting. Résultat : il peut se concentrer sur des projets stratégiques, plutôt que sur la réconciliation quotidienne des chiffres.

« Avec MyReport, nous avons privilégié une architecture simple et ouverte. Des processus planifiés (ETL) alimentent un référentiel commun, les formats sont standardisés et la diffusion est automatisée. Résultat : moins de temps passé à retraiter, plus de temps pour accompagner les équipes et la stratégie. »

6. Transformer la donnée en levier stratégique

Les écarts de reporting ne sont pas une fatalité technique : ils traduisent un manque d’alignement entre les systèmes, les définitions et les usages. Tant que chaque service produit sa propre version de la vérité, le responsable data restera prisonnier d’un rôle de médiateur, au détriment de sa mission stratégique.

La Business Intelligence, lorsqu’elle est bien mise en œuvre, offre une réponse structurelle. En centralisant les sources, en harmonisant les définitions et en automatisant les mises à jour, elle permet de restaurer la confiance et d’assurer une seule version fiable des chiffres.

Avec une solution comme MyReport, le responsable data ne se contente plus de corriger les écarts : il redonne aux métiers l’autonomie nécessaire pour exploiter la donnée, tout en gardant la maîtrise de sa gouvernance. Le résultat est double : une organisation qui prend des décisions plus vite et plus justement, et un rôle data repositionné au cœur de la création de valeur.

En définitive, le véritable enjeu n’est pas seulement de réconcilier des chiffres : c’est de faire de la donnée un langage commun, partagé par tous, sur lequel l’entreprise peut bâtir sa performance.