Dans toute entreprise, la fonction Ressources Humaines ne peut plus se limiter à une approche déclarative ou intuitive. Le pilotage des équipes, la gestion des collaborateurs, la qualité du travail ou encore l’efficacité du recrutement reposent désormais sur des données fiables et structurées. C’est dans ce contexte que les indicateurs et les KPI occupent une place centrale.

Les indicateurs RH permettent de suivre, comparer et analyser des taux clés liés aux salariés / employés et plus largement aux ressources humaines. Ils offrent une lecture factuelle de la performance sociale de l’organisation : absentéisme, satisfaction, engagement, développement des compétences ou impact de la formation. Présentés dans un tableau ou un tableau de bord de reporting rh, ces indicateurs deviennent de véritables outils d’aide à la décision pour aligner enjeux humains et objectifs de l’entreprise.

Dans cet article, nous revenons sur la définition des KPI RH, leur rôle dans la stratégie RH et la manière de les structurer pour piloter efficacement les ressources humaines.

Les KPI RH permettent de mesurer et piloter la performance humaine à partir de données fiables. En structurant les indicateurs clés dans des tableaux de bord clairs, les équipes RH gagnent en visibilité, sécurisent leurs décisions et alignent plus efficacement enjeux humains et objectifs de l’entreprise.

Les indicateurs de performance en gestion des ressources humaines

| Axe suivi |

Indicateur |

Ce qu’il permet d’analyser |

| Organisation du travail |

Taux d’absentéisme |

Identifier les dysfonctionnements organisationnels et les signaux de désengagement |

| Recrutement |

Délai moyen de recrutement |

Évaluer l’efficacité du processus d’embauche et la réactivité de l’entreprise |

| Recrutement |

Taux d’acceptation des offres |

Mesurer l’attractivité des postes et des conditions proposées |

| Fidélisation |

Turnover des collaborateurs |

Apprécier la stabilité des équipes et les risques de départ |

| Développement |

Accès à la formation |

Suivre l’investissement dans le développement des compétences |

| Engagement |

Satisfaction des employés |

Comprendre le ressenti global et l’adhésion au projet d’entreprise |

| Performance globale |

Chiffre par collaborateur |

Relier contribution humaine et résultats de l’entreprise |

Définition des indicateurs de performance RH

Un indicateur de performance RH est une mesure chiffrée permettant d’évaluer un aspect précis de la gestion des ressources humaines. Il peut s’agir d’un taux (par exemple le taux d’absentéisme), d’un chiffre absolu (nombre de collaborateurs formés sur une année) ou d’un ratio mettant en relation plusieurs données. Lorsqu’un indicateur est standardisé, suivi dans le temps et rattaché à des objectifs, on parle alors de kpi ou de kpis RH. Selon Helloworkplace, le taux d’absentéisme des salariés en France était d’environ 4,84% en 2024, une évolution notable dans les arrêts de travail sur l’année dernière. Ces chiffres témoignent d’une dynamique persistante concernant l’absentéisme dans les entreprises françaises.

Ces indicateurs couvrent l’ensemble du périmètre humain : recrutement, formation, mobilité, turnover, satisfaction des employés, ou encore répartition des collaborateurs. Leur calcul repose sur des données issues de différents outils : SIRH, paie, enquêtes internes, fichiers opérationnels. L’enjeu n’est pas d’accumuler les indicateurs, mais de sélectionner ceux qui ont du sens pour la stratégie RH et la réalité de l’entreprise.

Importance des KPI dans une stratégie RH

Les KPI RH jouent un rôle clé dans le pilotage de la fonction RH. Ils permettent de suivre l’évolution des pratiques, d’évaluer l’efficacité des actions mises en place et d’objectiver la prise de décision. Par exemple, analyser le taux de turnover ou la satisfaction au travail aide à anticiper les risques sociaux et à ajuster les politiques internes.

Intégrés dans un tableau de bord RH, ces indicateurs offrent une vision synthétique et partagée de la performance humaine. Ils facilitent le dialogue entre la fonction RH, le management et la direction, en reliant enjeux humains et résultats de l’entreprise. À terme, une bonne analyse des KPI RH contribue à une meilleure allocation des ressources, à la sécurisation des processus RH et à la valorisation durable des talents.

En 2025, les responsables RH en France se concentrent de plus en plus sur la digitalisation des processus et l’adaptation organisationnelle pour répondre aux besoins de transformation. Le Baromètre RH 2025 révèle une évolution dans la manière de piloter les équipes et de gérer les priorités dans un contexte incertain et changeant

Les indicateurs dans le recrutement

Le recrutement est un processus structurant pour toute entreprise. Il conditionne à la fois la performance future des équipes, la qualité du travail produit et la capacité de l’organisation à atteindre ses objectifs. Pour piloter efficacement cette fonction, il est indispensable de s’appuyer sur des indicateurs fiables, construits à partir de données mesurables et suivis dans le temps. Les KPI de recrutement permettent ainsi d’évaluer l’efficacité des actions menées, d’optimiser les ressources engagées et d’améliorer l’expérience des candidats et des futurs collaborateurs, et :

- sécuriser les embauches sur le long terme

- réduire les délais et les frictions dans le processus

- améliorer l’attractivité de l’entreprise

- fiabiliser l’intégration des nouveaux arrivants

- limiter les départs précoces

Délai de recrutement moyen

Le délai de recrutement moyen mesure le temps nécessaire entre l’ouverture d’un poste et l’embauche effective d’un collaborateur. Cet indicateur met en lumière la fluidité du processus de recrutement et la capacité de l’entreprise à attirer rapidement les compétences recherchées. Un délai trop long peut impacter la performance des équipes en place, générer une surcharge de travail ou freiner certains projets internes.

Suivi dans un tableau de bord, ce KPI permet d’identifier les étapes du recrutement les plus chronophages et d’ajuster les actions, qu’il s’agisse du sourcing, de la validation interne ou de la prise de décision finale.

Coût total par recrutement

Le coût par recrutement regroupe l’ensemble des dépenses liées à l’embauche d’un nouvel employé : diffusion des annonces, recours à des outils ou prestataires externes, temps mobilisé par les équipes internes, intégration et formation initiale. Cet indicateur apporte une vision claire de l’investissement financier consenti par l’entreprise pour renforcer ses ressources humaines.

Analyser ce chiffre dans le temps permet de comparer l’efficacité des différents canaux de recrutement et d’arbitrer entre plusieurs stratégies, en lien avec les objectifs et les moyens disponibles.

Turnover des nouveaux collaborateurs

Le turnover des nouveaux collaborateurs mesure la proportion d’employés quittant l’entreprise dans les mois suivant leur embauche. Cet indicateur est particulièrement révélateur de la qualité du recrutement et de l’adéquation entre le poste, les attentes des salariés et la réalité du travail.

Un taux élevé peut signaler des dysfonctionnements dans le processus de sélection, dans l’onboarding ou dans la gestion des ressources humaines. Suivi régulièrement, ce KPI aide à renforcer la stabilité des équipes et à sécuriser les recrutements sur le long terme.

Taux d’acceptation des offres

Le taux d’acceptation des offres correspond au nombre de propositions d’embauche acceptées par rapport au nombre total d’offres formulées. Il reflète l’attractivité de l’entreprise, tant sur le plan de la rémunération que des conditions de travail, de la culture interne ou des perspectives d’évolution.

Intégré dans un tableau de bord RH, cet indicateur permet d’ajuster la stratégie de recrutement et d’améliorer la cohérence entre le discours employeur et la réalité proposée aux candidats.

Équilibre hommes / femmes dans le recrutement

Cet indicateur analyse la répartition femmes-hommes parmi les collaborateurs recrutés. Il s’inscrit dans une logique de suivi des politiques de diversité et d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Exploité à partir de données fiables, il permet de mesurer les effets des actions mises en place et d’orienter les pratiques de recrutement.

Au-delà de l’obligation réglementaire, cet indicateur contribue à une gestion plus équilibrée et plus performante des ressources humaines.

Score de diversité du recrutement

Le score de diversité du recrutement vise à évaluer la variété des profils intégrés à l’entreprise, en tenant compte de critères tels que l’âge, le parcours professionnel, la mobilité ou l’origine des talents. Cet indicateur offre une lecture plus globale de la politique d’embauche et de son impact sur la richesse humaine de l’organisation.

Suivi dans le temps, il aide à objectiver les démarches de diversité et à mesurer leur contribution à la performance collective.

Satisfaction à l’issue de l’onboarding

La satisfaction des nouveaux employés à l’issue de leur intégration est un indicateur clé pour évaluer la qualité de l’onboarding. Il repose généralement sur des enquêtes internes et sur l’analyse de données qualitatives et quantitatives.

Un bon niveau de satisfaction favorise l’engagement, réduit le turnover précoce et améliore durablement la performance des collaborateurs. Intégré à un tableau de bord RH, cet indicateur permet d’ajuster les pratiques d’accueil et de formation afin de sécuriser chaque recrutement.

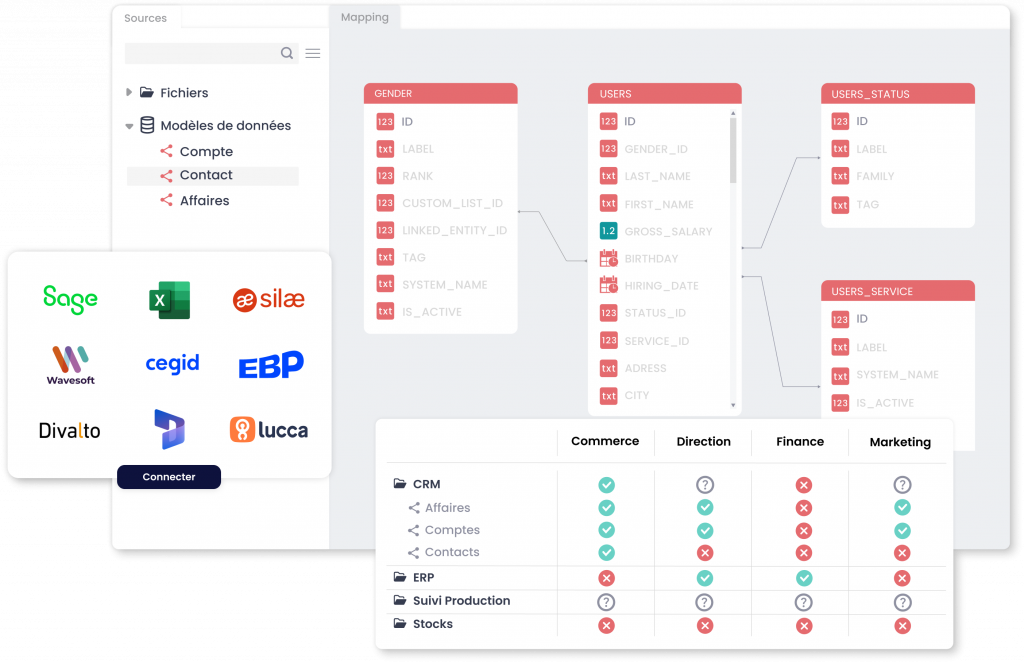

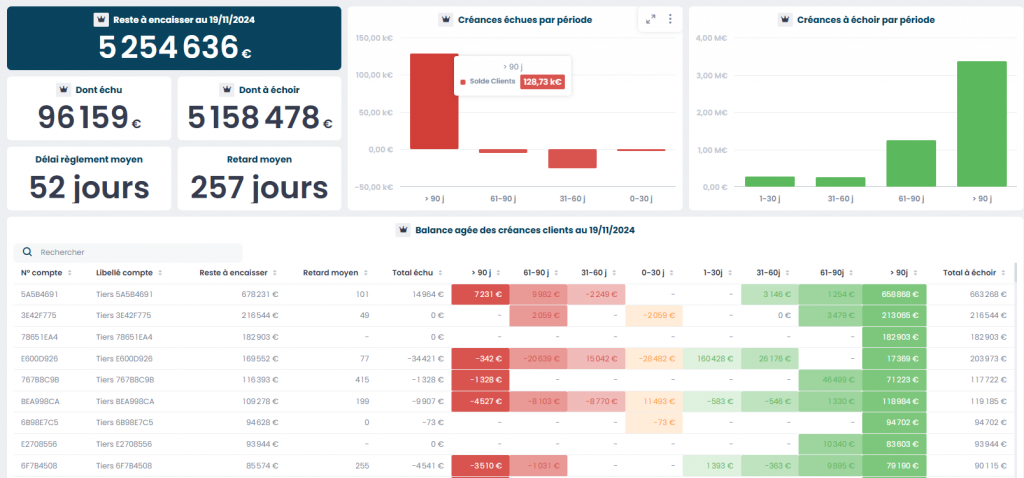

Centralisation et consolidation des données RH

La centralisation des données RH répond à un constat simple : les informations nécessaires au suivi des enjeux humains sont souvent éparpillées entre plusieurs systèmes, fichiers et applications. Cette dispersion complique la lecture globale, fragilise la fiabilité des chiffres et limite la capacité des équipes à produire des analyses cohérentes. Centraliser consiste à rassembler l’ensemble de ces informations dans un référentiel unique, structuré et exploitable.

Cette démarche permet d’unifier des données issues de sources multiples, qu’elles soient administratives, sociales ou organisationnelles. En supprimant les silos, la fonction RH dispose d’une vision transversale, indispensable pour suivre les évolutions dans le temps, comparer les périodes et objectiver les constats. La consolidation garantit également une meilleure cohérence entre les différents reportings produits, en s’appuyant sur des règles communes de calcul et de structuration.

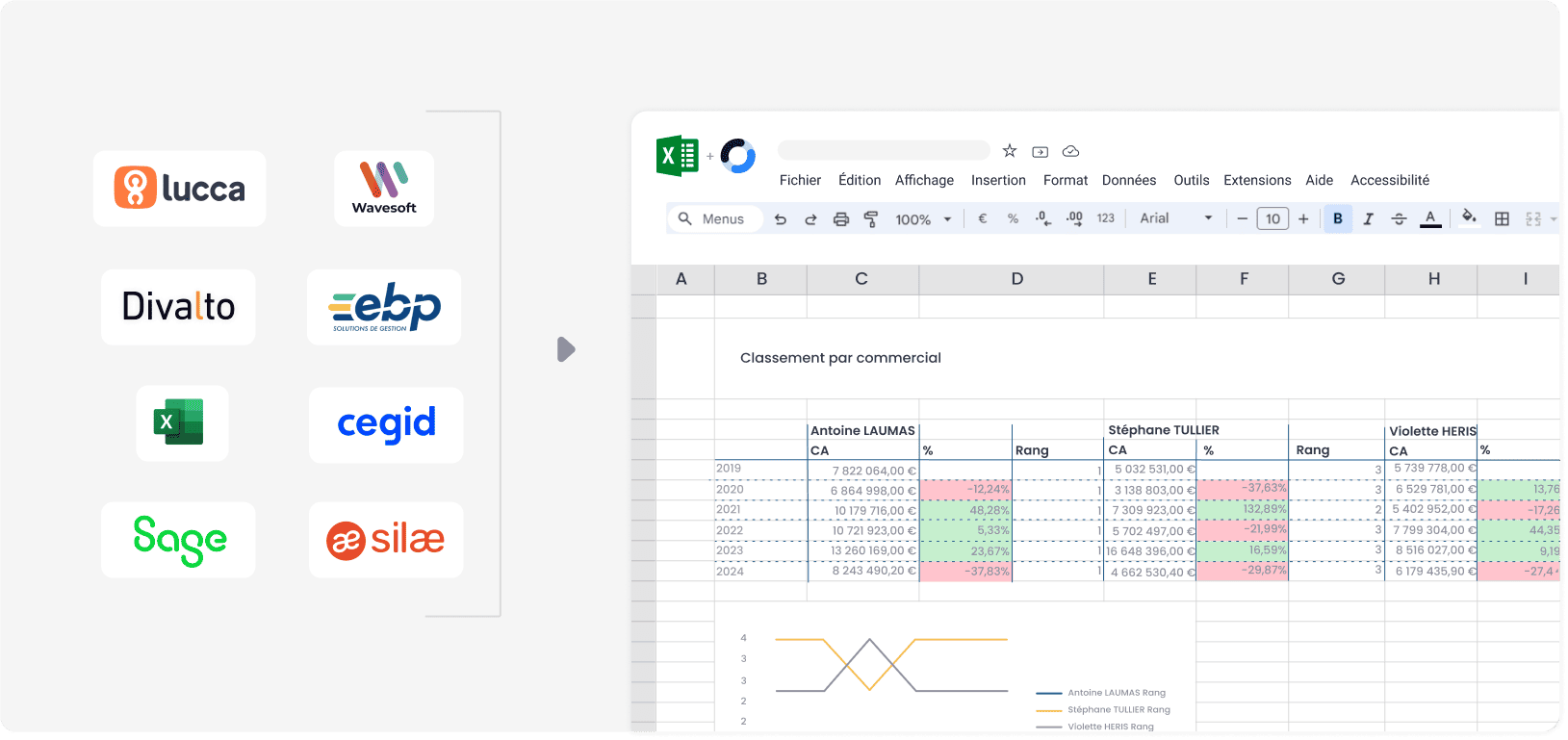

Connecter diverses sources de données RH

La première étape repose sur la capacité à connecter l’ensemble des systèmes utilisés au quotidien. Logiciels de paie, solutions SIRH, outils de gestion des temps, fichiers de suivi ou bases internes doivent pouvoir être intégrés sans rupture. Cette interconnexion permet de récupérer automatiquement les informations, sans ressaisie manuelle, et de maintenir un niveau de fiabilité constant.

En connectant ces sources, les équipes RH peuvent croiser les informations, enrichir les analyses et détecter plus facilement les incohérences ou les écarts. Cette approche facilite également la mise à jour régulière des chiffres, en garantissant une continuité dans le suivi et une lecture homogène de la situation.

Consolider l’ensemble des informations dans un seul outil

Une fois les sources connectées, la consolidation vise à structurer les informations au sein d’un outil unique. Les données sont harmonisées, historisées et organisées selon des règles communes, ce qui permet d’éviter les doublons et les interprétations divergentes. Cette étape est essentielle pour fiabiliser les analyses et assurer une diffusion cohérente des résultats.

Disposer d’un point d’accès unique simplifie considérablement le travail des équipes. Les responsables peuvent consulter les informations dont ils ont besoin, comparer les périodes, identifier les tendances et appuyer leurs décisions sur des éléments factuels. La consolidation des données RH devient ainsi un socle indispensable pour structurer le pilotage, renforcer la crédibilité des analyses et soutenir une prise de décision éclairée à tous les niveaux de l’organisation.

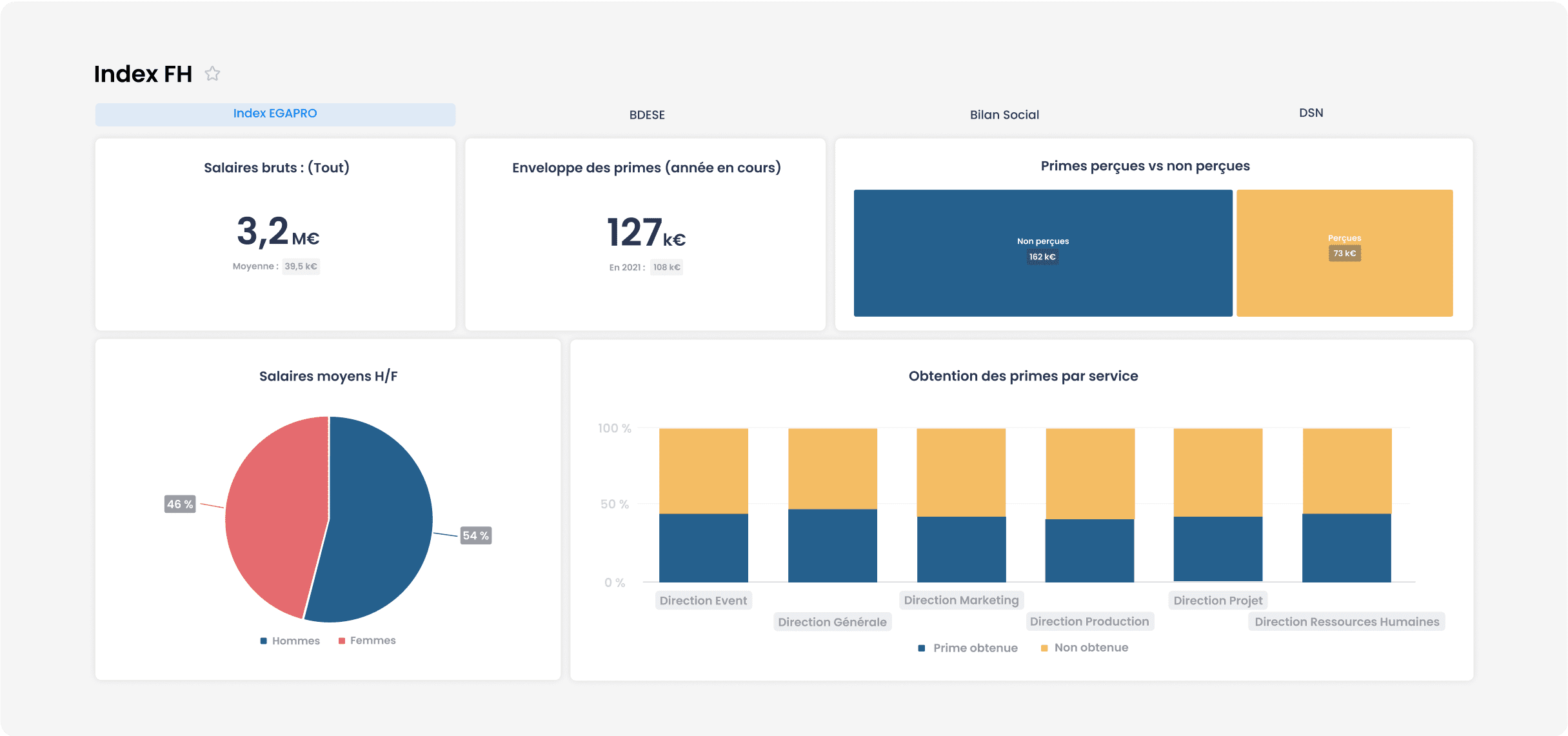

Création de tableaux de bord personnalisés

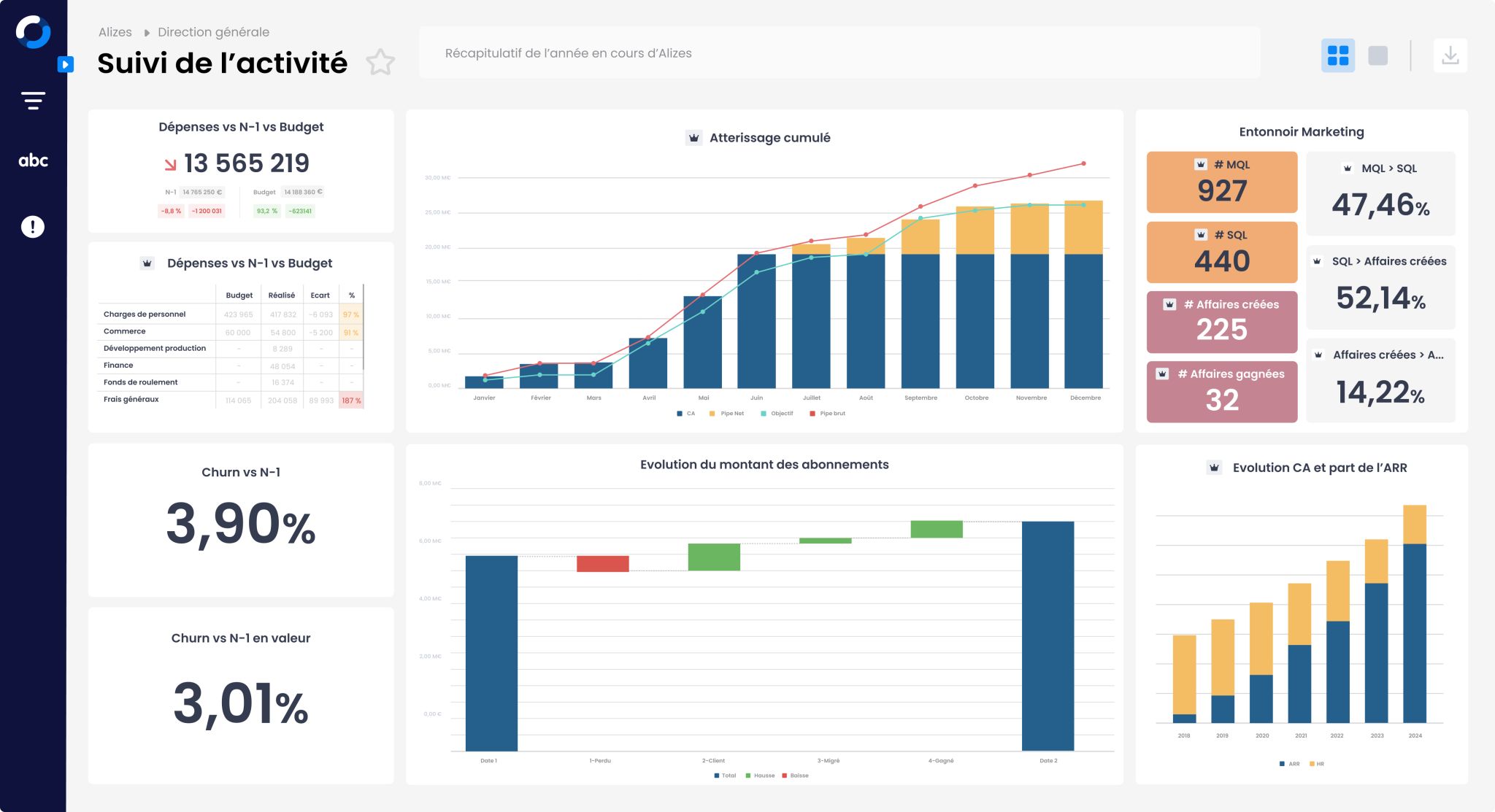

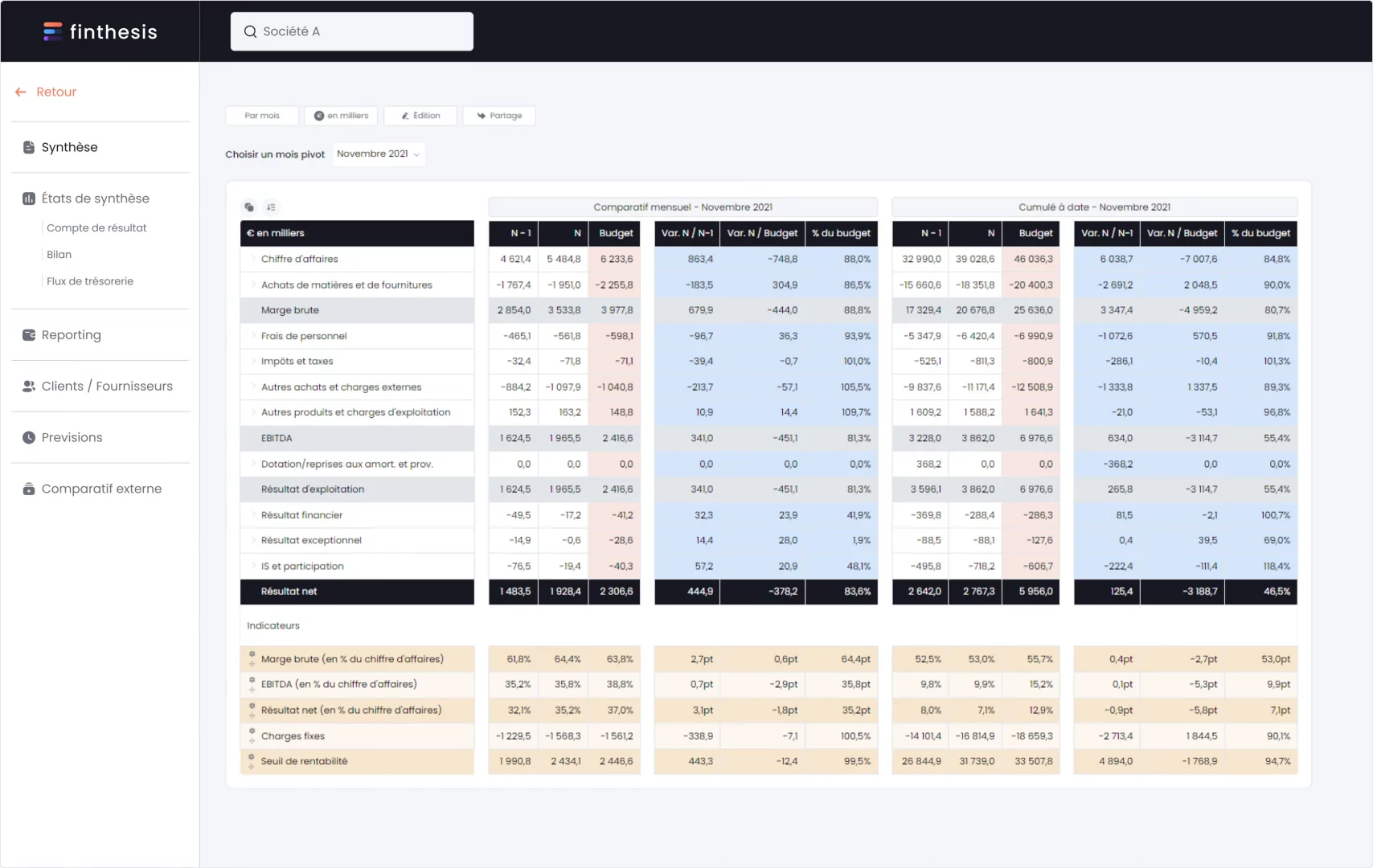

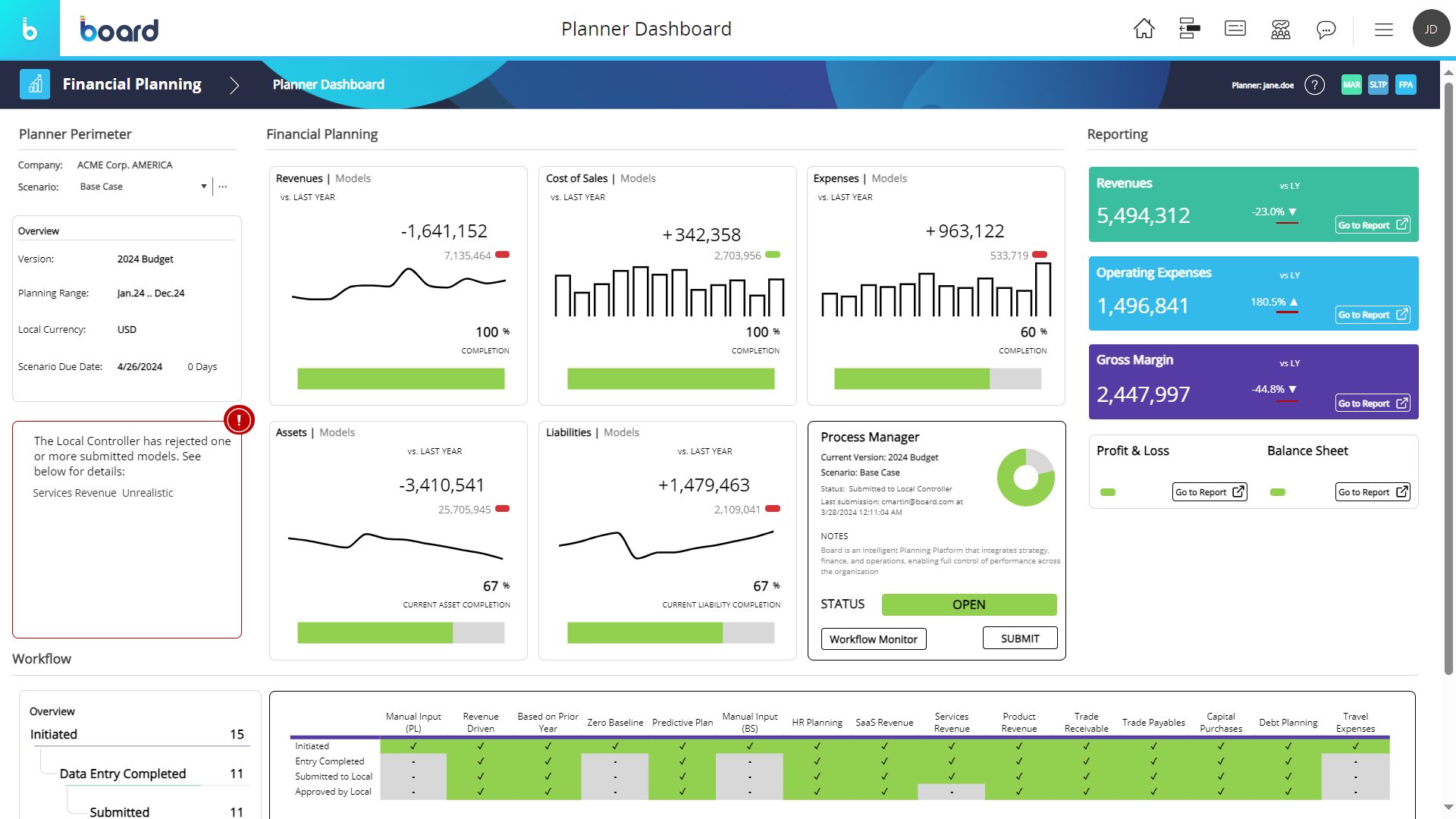

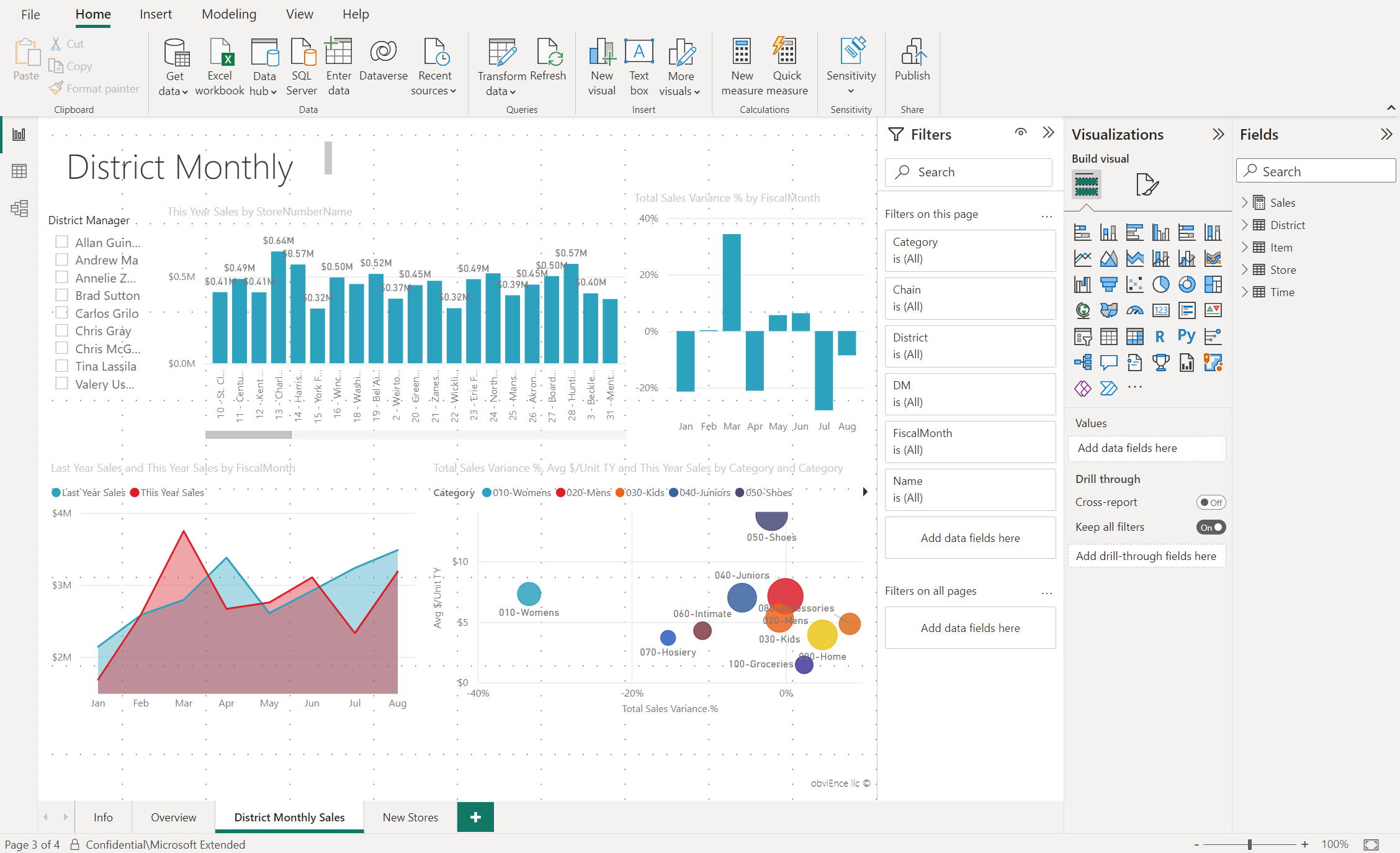

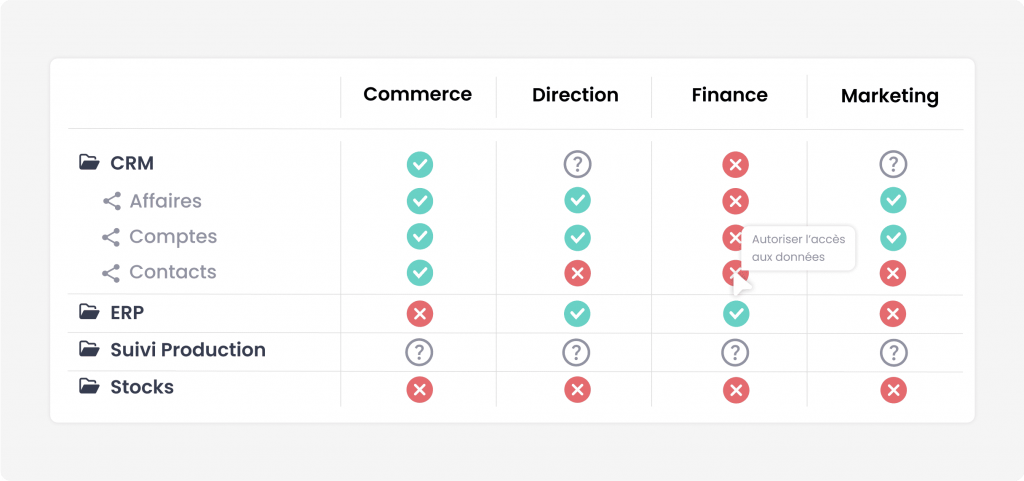

Une fois les informations centralisées et structurées, l’enjeu consiste à les restituer de manière claire, lisible et directement exploitable. Les tableaux de bord personnalisés répondent à cet objectif en transformant des données brutes en vues synthétiques, adaptées aux besoins de chaque acteur. Ils permettent de passer d’une logique de production de chiffres à une logique de lecture et d’interprétation.

Chaque profil au sein de l’organisation n’a pas les mêmes attentes ni les mêmes usages. Un responsable RH, un membre de la direction ou un manager opérationnel ne recherchent pas le même niveau de détail. La personnalisation des tableaux de bord permet d’ajuster les contenus, les indicateurs affichés et les axes d’analyse afin de fournir une information pertinente, au bon niveau et au bon moment.

Concevoir des tableaux de bord interactifs et personnalisés

La conception de tableaux de bord interactifs repose sur la capacité à structurer l’information autour des enjeux clés de chaque utilisateur. Les vues peuvent être filtrées par période, par entité ou par périmètre, afin de faciliter les comparaisons et d’identifier rapidement les évolutions significatives. Cette interactivité favorise une lecture dynamique et encourage l’appropriation des données par les équipes.

La personnalisation permet également de hiérarchiser l’information, en mettant en avant les éléments prioritaires et en reléguant les détails secondaires à des niveaux de lecture plus fins. Les tableaux de bord deviennent ainsi de véritables supports d’analyse, utilisables aussi bien en suivi régulier qu’en préparation de comités ou de points de pilotage.

Intégration des indicateurs RH les plus pertinents

L’efficacité d’un tableau de bord repose avant tout sur la sélection des indicateurs affichés. Il ne s’agit pas de tout montrer, mais de retenir ceux qui apportent un éclairage réel sur la situation et les leviers d’action. Les indicateurs intégrés doivent être compréhensibles, comparables dans le temps et directement reliés aux enjeux opérationnels et stratégiques.

Présentés sous forme de graphiques, de tableaux synthétiques ou de repères visuels, ces indicateurs facilitent la lecture et accélèrent la prise de décision. En structurant l’information autour de tableaux de bord adaptés, les équipes disposent d’une vision claire, partagée et cohérente, essentielle pour piloter efficacement les sujets humains et accompagner les décisions à tous les niveaux de l’organisation.

Automatisation des rapports RH

La production régulière de rapports constitue une activité chronophage pour les équipes RH, souvent mobilisées sur des tâches de collecte, de mise en forme et de vérification des chiffres. L’automatisation des rapports permet de sécuriser cette production tout en libérant du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Elle s’inscrit dans une logique de fiabilisation et de régularité de l’information diffusée.

En automatisant les rapports, les données sont mises à jour selon une fréquence définie et restituées sous un format homogène. Les risques d’erreur liés aux manipulations manuelles sont réduits, et la cohérence des chiffres est assurée d’un reporting à l’autre. Cette approche garantit une continuité dans le suivi et facilite la comparaison des résultats dans le temps.

Automatiser la génération de rapports RH périodiques

L’automatisation permet de produire des rapports à échéances régulières, qu’ils soient mensuels, trimestriels ou annuels, sans intervention manuelle répétée. Les modèles de restitution sont définis en amont et alimentés automatiquement par les données consolidées. Les équipes disposent ainsi de documents prêts à l’usage, sans avoir à reconstruire les analyses à chaque période.

Cette régularité renforce la fiabilité du suivi et permet de détecter plus rapidement les évolutions ou les signaux faibles. Les responsables peuvent s’appuyer sur des supports constants pour analyser les résultats, préparer des échanges internes ou piloter les actions dans la durée.

Diffusion automatique des rapports aux parties concernées

Au-delà de la production, l’automatisation facilite également la diffusion des rapports. Les documents peuvent être transmis automatiquement aux destinataires concernés, selon des règles définies en amont. Chaque acteur reçoit ainsi une information adaptée à son périmètre, sans dépendre d’envois manuels ou de relances internes.

Cette diffusion fluide améliore la circulation de l’information et favorise un partage plus large des constats. Elle contribue à installer une culture de suivi régulier et à renforcer la transparence, en mettant à disposition des éléments fiables et actualisés auprès des différentes parties prenantes.

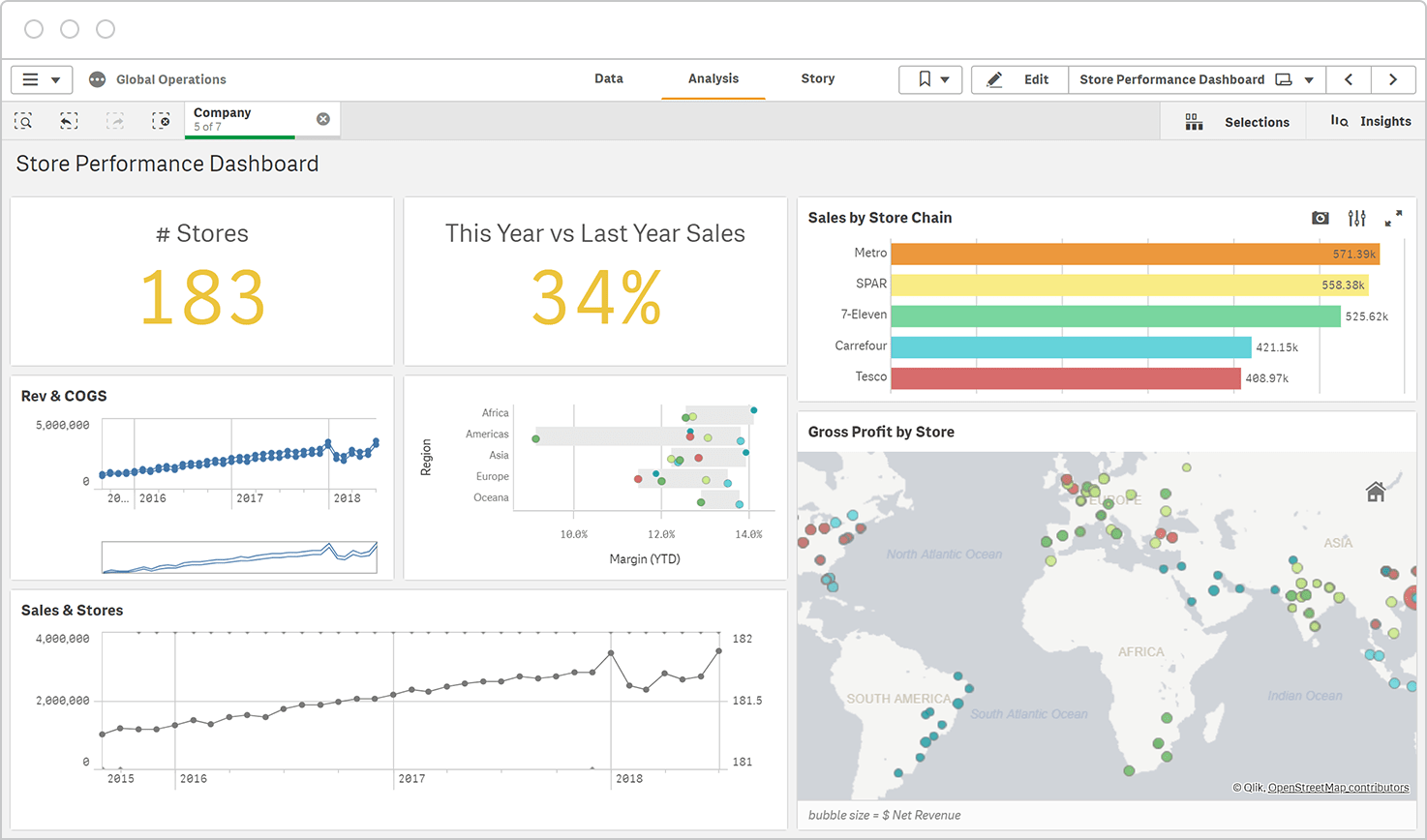

Suivi des tendances et analyses prédictives

Le suivi régulier des informations dans le temps permet de dépasser une lecture ponctuelle pour s’inscrire dans une logique d’observation continue. En analysant les évolutions, les équipes RH peuvent identifier des tendances de fond, comprendre les dynamiques à l’œuvre et anticiper les impacts à venir. Cette approche apporte une profondeur d’analyse essentielle pour éclairer les décisions et orienter les priorités.

L’exploitation historique des données permet de mettre en évidence des variations saisonnières, des ruptures ou des signaux faibles. Ces éléments, souvent invisibles dans une lecture isolée, deviennent des leviers précieux pour ajuster les pratiques et préparer les actions futures.

Identifier les tendances et les évolutions de la performance RH

L’analyse des tendances repose sur la capacité à comparer les résultats sur plusieurs périodes et à les contextualiser. En observant les évolutions, les responsables RH peuvent mieux comprendre les effets des actions engagées, mesurer leur impact réel et identifier les axes d’amélioration.

Cette lecture dans la durée permet également de prioriser les sujets, en distinguant les phénomènes conjoncturels des évolutions structurelles. Elle offre ainsi une vision plus stable et plus fiable pour accompagner les décisions et sécuriser les orientations prises.

Anticiper les risques et soutenir la prise de décision

Les analyses prédictives visent à projeter les évolutions futures à partir des données disponibles. En croisant les informations historiques avec des modèles d’analyse, il devient possible d’anticiper certains risques, d’évaluer des scénarios et de préparer des réponses adaptées.

Cette capacité d’anticipation renforce la réactivité de la fonction RH et soutient une prise de décision plus éclairée. En s’appuyant sur des analyses prospectives, les responsables disposent d’éléments concrets pour ajuster les plans d’action, accompagner les transformations et sécuriser la performance globale de l’organisation.

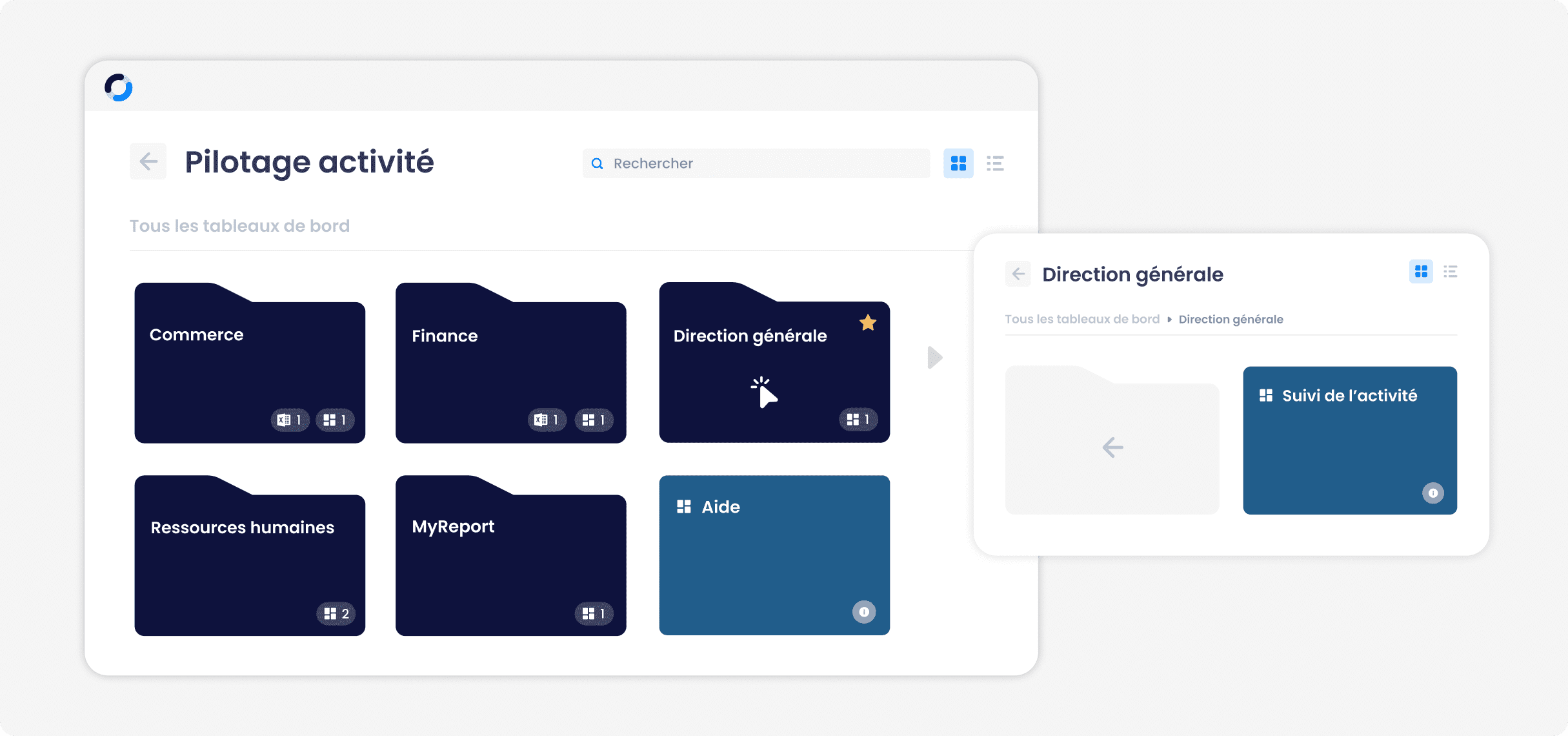

Piloter durablement la performance RH avec MyReport

Le suivi structuré des enjeux RH repose avant tout sur la capacité à transformer des informations dispersées en éléments lisibles, cohérents et directement exploitables. En s’appuyant sur des indicateurs pertinents, organisés au sein de tableaux de bord clairs et alimentés de manière régulière, la fonction RH gagne en visibilité, en fiabilité et en impact. Cette approche permet de mieux comprendre les dynamiques internes, d’anticiper les évolutions et d’accompagner les décisions à tous les niveaux de l’organisation.

Pour aller plus loin, il devient essentiel de s’appuyer sur une solution capable de centraliser les données, de structurer les restitutions et d’automatiser les analyses. MyReport s’inscrit dans cette logique en offrant un environnement unique pour faire de la Business Intelligence pour la gestion RH concevoir des tableaux de bord personnalisés et diffuser des reportings fiables. En facilitant l’accès à une vision claire et partagée, MyReport accompagne les équipes RH dans un pilotage plus serein, plus réactif et durablement orienté vers la performance globale de l’entreprise.